眠りSCANを使った見守り支援システム導入による職員の心理的安全性の確保と就業環境の改善

- #導入事例

- #インタビュー

- #特別養護老人ホーム

今回は「眠りSCAN」を用いた見守り支援システム(以下、「見守り支援システム」という)導入の経緯やその効果について、株式会社Next Care Consultingの柳沼亮一様に伺いました。ご利用者様の睡眠改善だけではなく、介護職員の夜勤の不安解消や残業時間の減少にも繋がったという見守り支援システム導入のメリットをご紹介します。

【株式会社Next Care Consulting】

東京都に本社を置き、「福祉を次のステージへ」をビジョンに掲げ、福祉施設のDX、伴走支援、生産性向上、研修といった事業を展開。

今回は、5つの特別養護老人ホームと、2つの介護付き有料老人ホームを対象に導入検証をしている。施設合計の従業員数は約600名に上る。

導入の背景と準備 ―現場の心理的安全性を高めたい―

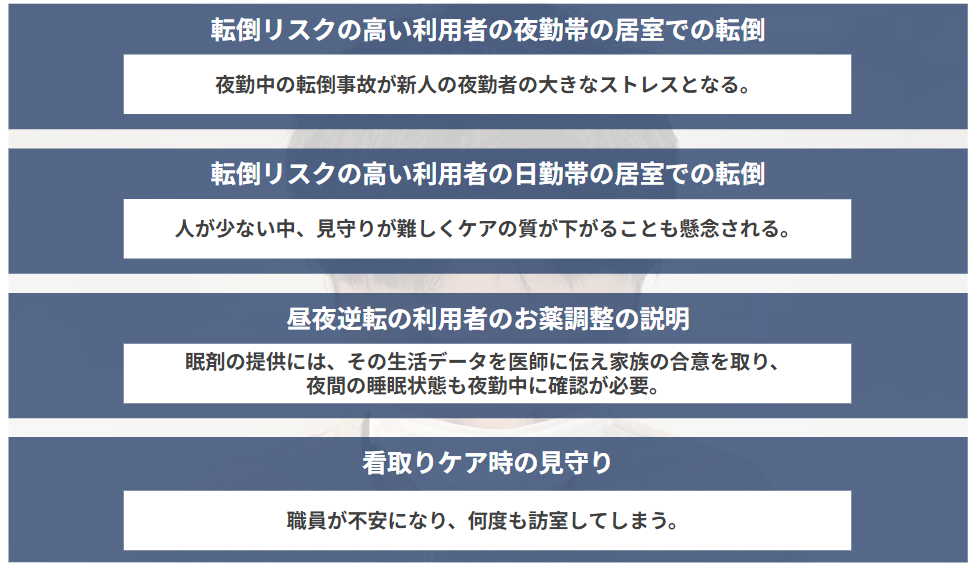

一般的に介護現場では、以下のような点に対して職員が不安を感じています。

● 夜勤時の巡視

● 日勤帯の巡視

● 日勤帯のベッドからの立ち上がり補助

● 昼夜逆転などによる傾眠からの転倒の予防/対応

● 人間関係

● 看取り介護

● 食事中の誤嚥の予防/対応

株式会社Next Care Consultingでは、このような介護現場で生じる不安を解消し、現場の心理的安全性を高めることが必要であると考えました。

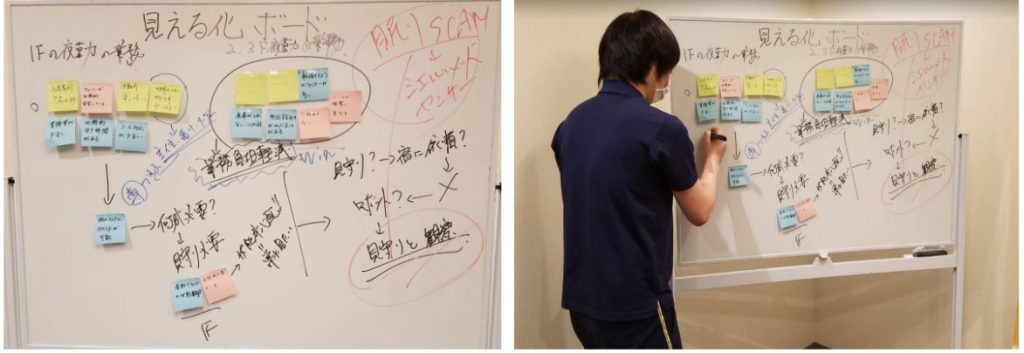

そして、今回のケースにおける不安のボトルネックを特定するため、現場職員が特に不安を感じるタイミングとその要因について掘り起こしを行いました。

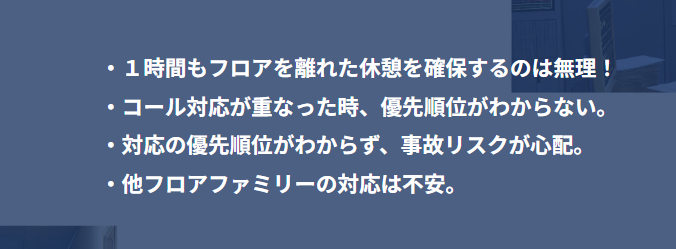

そのなかで以下のような意見が得られました。

この中でも夜勤中の休憩について意見が多くあり、それをもとに眠りSCANの導入を決定しました。

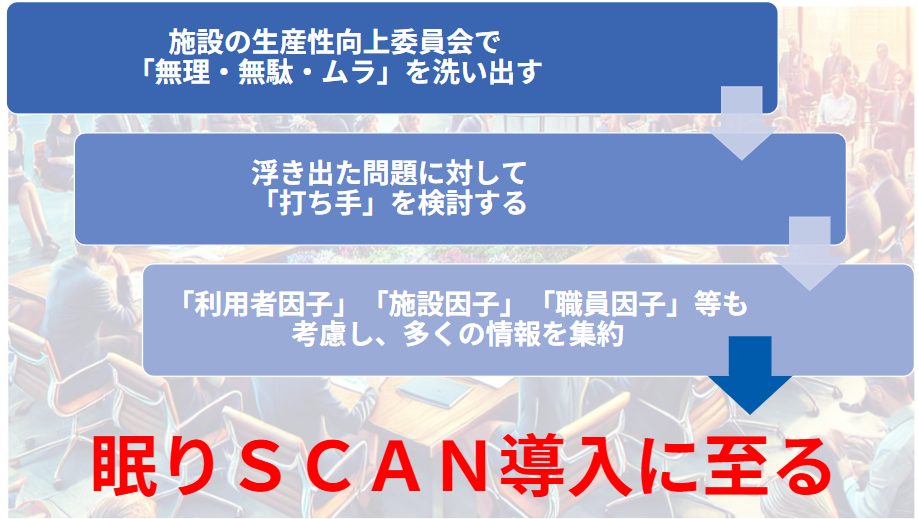

この後の課題は、スムーズに導入・活用をしていくために組織全体で合意形成を図りながら進めていくことです。特にICT機器のような最新の技術を導入する際には、トップダウンではなく、現場職員も含めた全員で認識のすり合わせをしていくことが大切になります。そのため、生産性向上委員会を立ち上げるなど、職員の意見を吸い上げながら現場との合意形成を進め、以下のような段階を経て、見守り支援システムの導入に至りました。

導入実践 ―見守り支援システム導入と並行して休憩確保に向けた整備―

見守り支援システム導入の流れ

スタート段階では試行実施のような形で一部導入をすることで関係者への周知を行い、

その後は眠りSCANの活用方法について話し合うことで合意形成をしつつ、徐々に全床へと使用範囲を拡大させていきました。

- 各フロア2台ずつお試し導入。使用方法や見方について周知。

(看取り期の方、睡眠状況の把握が必要な方などに対象を絞って優先的に導入) - 委員会にて使用状況の報告。今後の活用方法の検討。

(介入タイミングの調整や日中臥床時間導入などで活用) - ショートステイ以外の全床へ眠りSCANを導入

休憩の確保に向けての整備

「施設側が見守り支援システムに合わせる」という形で業務フローやマニュアルの見直しを少しずつ行っていきました。

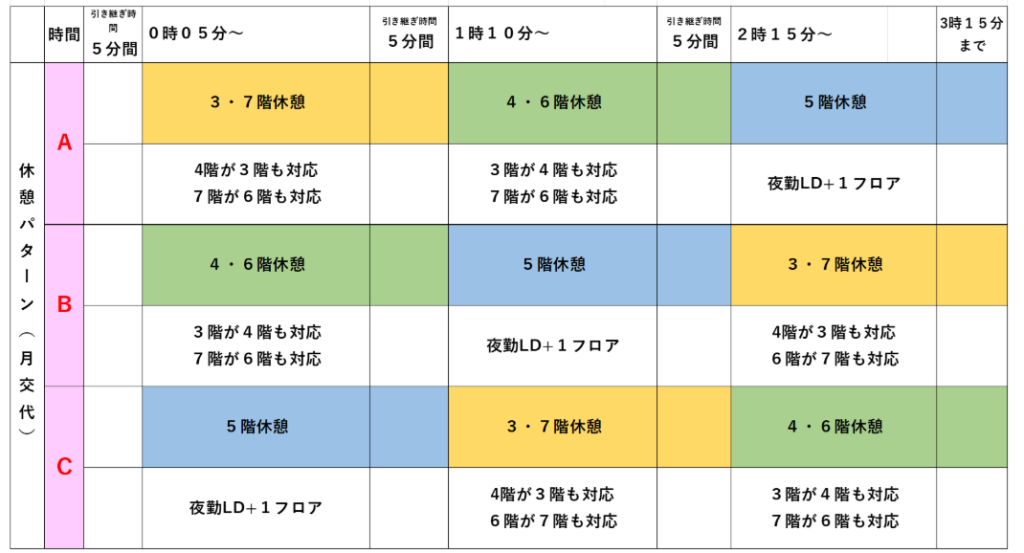

- 比較的穏やかな0時~3時を休憩時間と想定し、まずは30分間の休憩から試験的に実施

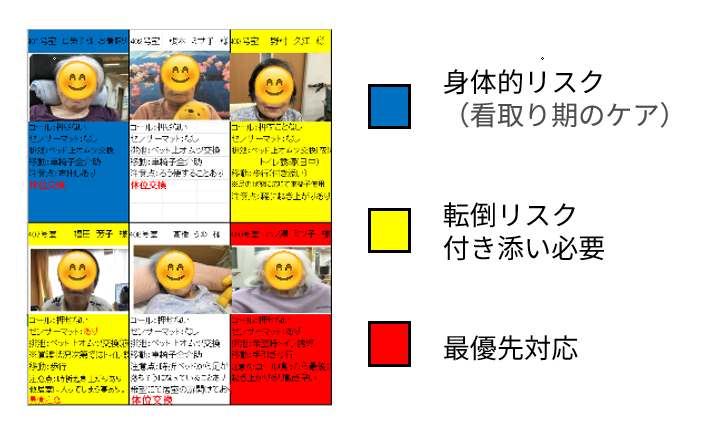

- 夜勤マニュアル見直し、夜間業務の振り分けや排泄時間の調整、リスク表の作成などを通じて、業務内容を整備

- 事前アンケートの結果をもとに再整備

職員の意見をもとに状況に合わせて今後も修正

他フロア職員でもわかるよう、簡潔な内容とリスクの種類別に色分け

成果①:導入前後アンケート ― 導入前の不安な意見が、導入後に解消 ―

導入前は、不安やネガティブな意見が多く挙がっていました。

しかし導入後には、協力体制などでまだまだ課題はあるものの、できないこととされていたことが実現でき、ポジティブな影響が増加しました。

成果②:残業時間の減少 ―業務の効率化の達成―

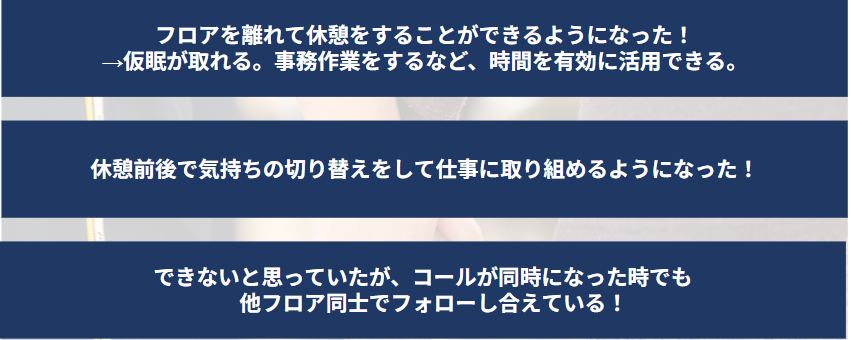

見守り支援システムを導入することで、見守りと同時に記録・事務作業が行えるようになり、残業時間の減少を達成しました。

また、職員数が減少しても見守り支援システムによってケアの質を維持しながら残業時間を減少させることに成功しています。

比較することでよく分かりますが、見守り支援システムを導入している施設では、ケアステーション内で見守りを行うことが可能なため、その時間で同時に記録・事務作業も行っています。

その結果、残業が少なくなっています。また、日勤帯でも同様の結果が確認できています。

一方導入のない施設では、下図のように記録・事務作業の時間を夜勤中にとることができず、残業が発生してしまっています。

導入のポイント

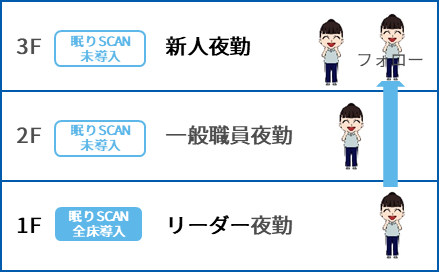

1フロアに限定した導入

特定の施設では、予算やWi-Fi環境といった要因によって全床の導入ができない場合もあります。そのような場合は、1フロアのみに導入することがおすすめです。

1フロアの全床に導入することで、ICT機器が活躍する環境を整えることができ、一部フロアの導入であってもその成果を得やすくなります。

またその際、リーダーが勤務するフロアに導入すれば、リーダーが新人フロアに直接フォローに行く余裕が生まれ、新人の夜勤に対する不安解消にもつながります。

中長期的な目線

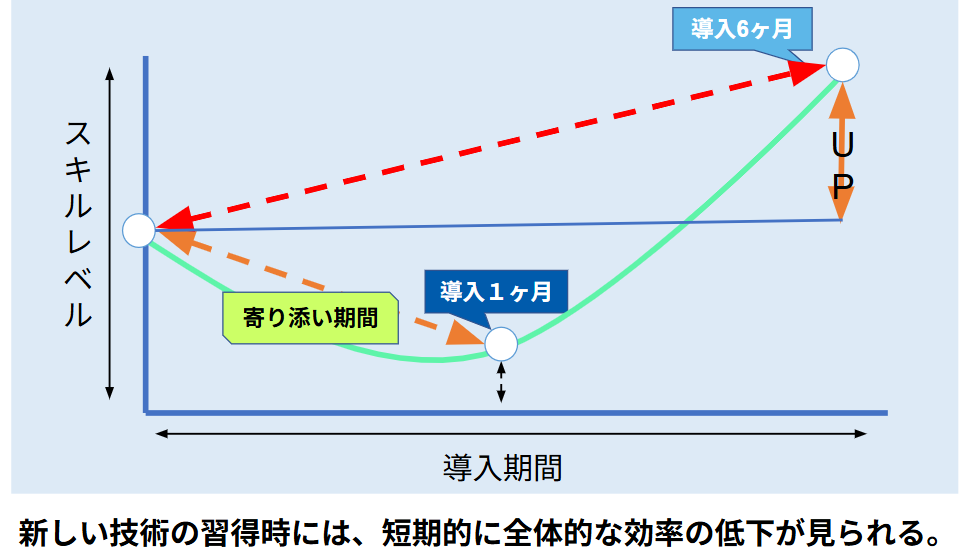

ICT機器の導入は中長期的に考えて取り組むということが重要です。

なぜなら、導入直後はオペレーションの組み換えなどで一時的に生産性が下がります。

しかし、導入後に見守り支援システムの利用に慣れてくると、自然と生産性は向上していきます。粘り強く効果が表れるのを待つことが重要なのです。

まとめ

職員の心理的安全性を確保し、加えて業務効率化を行うことで、結果として入居者様の快適な生活が生まれていきます。

重要なことは、しっかりと職員に対してヒアリングを行い、問題点を洗い出して方針を決定した後に、職員全体と合意形成を行いながら有効な解決策としてICT機器を導入することです。

一時的には生産性が落ちる場合もありますが、ICT機器の使い方を徐々に習得していくことで、中長期的な視点において必ず成功をもたらします。

柳沼 亮一(やぎぬま りょういち)

株式会社Next Care Consulting 代表取締役社長