テクノロジーで変わる介護現場:パラマウントベッド「ときKANRI」と「眠りCONNECT」の活用事例

- #導入事例

- #インタビュー

- #有料老人ホーム

今回は、業務の効率化・業務課題の見える化のために「眠りCONNECT」「ときKANRI」を実際に導入した株式会社ソラストの実例をご紹介します。これらのサービスが実際にどのように使われているのか、導入前〜運用〜成果までの流れを同社の具体的な取り組みや事例を交えてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

株式会社ソラストについて

関東・関西・東海地域を中心に、日本全国で700超の事業所を展開している株式会社ソラスト。訪問介護、デイサービス、居宅介護支援、グループホーム、介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、幅広い介護サービスを提供しており、地域のニーズに応える“フルラインナップ体制”が特長です。

また、医療機関を支える「医療事務」、安心感のある「保育サービス」、そしてすべての職種のスキルアップやキャリア支援にも力を入れ、医療・介護・保育の分野から地域社会を支え続けています。

1. 【準備】厚生労働省のガイドラインを参考に着手

業務改善の第一歩は「計画」から

介護現場で業務改善や生産性向上に取り組もうとしたとき、「まず何から始めるべきか」と迷う方も多いかと思います。その際ソラストが活用したのは、厚生労働省の「介護分野における生産性向上ポータルサイト」。

この中でも特に参考になるのが、施設系介護事業所向けの『生産性向上に資するガイドライン』です。改善活動の進め方が6つの手順でまとめられています。

(出典 :厚生労働省老健局「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン 改訂版 介護の価値向上につながる 職場の作り方」

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/Seisansei_kyotaku_Guide.pdf)

6つの手順のうち、最も重要なのは手順1〜3の“計画フェーズ”です。実際どのように業務改善を進めていったのか、次章で詳しく説明していきます。

2. 【計画】テクノロジー導入を成功に導く、“計画フェーズ”の工夫とは

ソラストが実践した「計画フェーズ」の進め方

ソラストでは、この計画フェーズを下記のように進めていきました。

● 手順1:改善活動の準備

ガイドラインは非常に有用ですが、全91ページとボリュームが多いため、

ソラスト独自の「簡易版ガイドライン(十数ページ)」を作成し、現場職員向けの説明会で活用しました。

この工夫により、職員の理解と協力を得やすくなりました。

● 手順2:課題の見える化

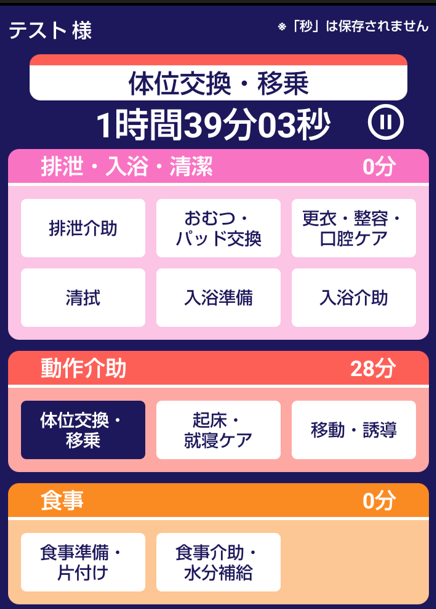

ここでは、パラマウントベッドの「ときKANRI」を導入しました。

負担の大きい「タイムスタディ(業務の定量的把握)」を効率的に行い、現場の実態を明確化することができました。

● 手順3:実行計画の立案

課題の把握をもとに、解決策を検討しました。

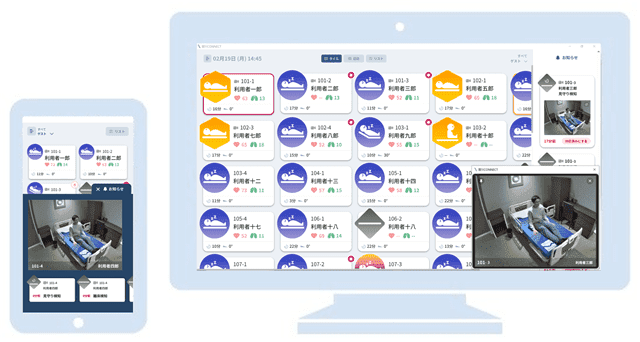

たとえば「夜勤業務の効率化」に対しては、センサーやアプリケーションとの親和性なども加味した上で、複数の製品から「眠りCONNECT」を選定しました。

テクノロジー導入は“手段”。だからこそ計画が大切

よくある失敗の一つが、「まずセンサーを入れてみよう」と、計画なしにテクノロジーを導入してしまうケースです。テクノロジーはあくまで“手段”であり、課題を整理しなければ成果にはつながりません。

実際、ソラストでは職員の負担軽減に加え、ケアの質の向上や、60床規模の施設で年間600万円超の費用削減効果という経営面の成果も得られました。これらは「手順5」で職員・利用者・経営の3つの視点から振り返ることで、より明確に実感できます。

次章では、こうした成果を生んだ具体的な改善プロセスを実例とともにご紹介します。

3. 【実施・調査】業務改善に向けた“現場起点”の取り組み

ICT導入による業務改善は、いきなりシステムを導入するのではなく、現場の状況をしっかり把握することから始まります。

ソラストでは、「ときKANRI」や「眠りCONNECT」導入に向けた取り組みとして、対象施設「恵の会 華美月」において段階的な改善活動を行いました。

ここでは、その“実施・調査フェーズ”でどのように現場を巻き込みながら進めたのかをご紹介します。

まずは「キックオフミーティング」からスタート

ソラスト本社と施設スタッフがキックオフミーティングを開催。生産性向上ガイドラインに基づく業務改善の進め方を共有すると共に、現場の課題や不安についてヒアリングを行いました。

初期段階で関係者が顔を合わせることで、一体感や連携が自然と生まれます。

3つの調査で“現場の今”を把握

次に、業務の現状を把握するため、以下の3つの調査を実施しました。

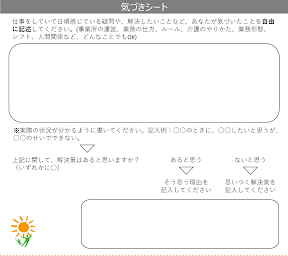

- 気づきシート

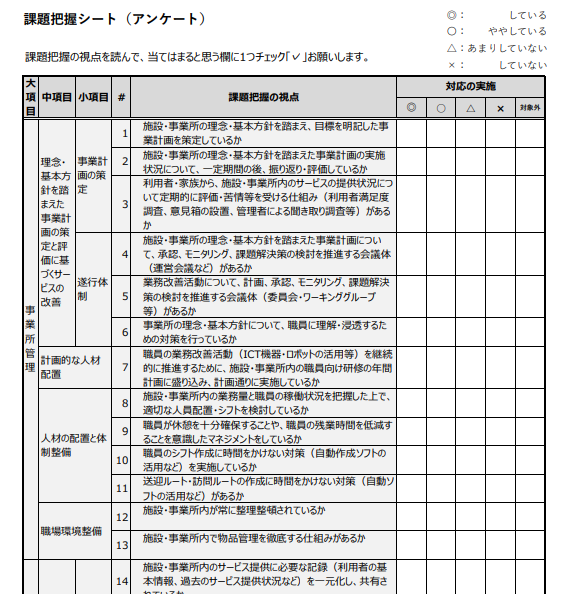

- 課題把握シート

- 業務時間調査(タイムスタディ)

特に業務時間調査については、「ときKANRI(当時は試作版)」を活用。正確なデータ取得のためにトライアル期間を設け、職員の負担に配慮しつつ実施しました。

調査結果をもとに「ワークショップ」で課題を整理

トライアル期間を終えたら、調査の結果を持ち寄り、スタッフ参加型のワークショップを実施。 「気づき」や「違和感」を付箋に書き出し、グルーピングすることで因果関係を整理しました。

こうした対話型の分析を通じて、現場にとっての“本質的な課題”が浮き彫りになっていきます。

現場から見えてきた課題と改善方針

分析の結果、対象施設では以下のような課題が明らかになりました。

- 夜勤は他フロアの状況を把握することができず、各フロアに1名ずつスタッフを配置(計3名)、かつ全員が正社員

- 日勤帯はパート中心の体制で、リーダー育成やヒヤリハット対策が難しい状況

この現状を踏まえ、夜勤スタッフを2名体制に再編し、正社員を日勤に配置転換する方針が策定されました。これにより、日勤帯でのリーダー育成とケアの質の改善を図る計画です。

改善方針の実行に向けて「段階的なアプローチ」を採用

上記のように改善方針を立てたものの、夜勤体制を一気に3名から2名に減らすのは現実的ではありませんでした。

そこで、「ときKANRI」のデータを活用し、業務フローを見直しながら段階的にシフト体制を変更する方針に。

夜勤業務の効率化に向け、「眠りCONNECT」の導入もこの段階で決定しました。

このように、現場の声を出発点にして「調査→分析→改善方針の策定」といったプロセスを丁寧に踏むことで、ICT導入は単なる機器の導入にとどまらず、より良い職場づくりの一環として機能するようになります。

4. 【結果】ICT導入による業務の変化と効果

業務のビフォーアフター

ICTの導入により、介護現場では下記のような業務改善が見られました。

スタッフ(職員)、利用者、経営面の3つの視点から振り返ってみましょう。

スタッフ(職員)

- 定時巡回から状況に応じた巡回へ:巡視回数の削減により、スタッフの身体的負荷が軽減。

- 常に気を張った見守りから通知による駆け付けへ:転倒予防につながり、スタッフの心的負担が軽減。

利用者

- 目視確認から遠隔確認へ:中途覚醒の低減やトイレ・パッド交換の効率化により、ご利用者のQOLが向上。

経営面

- 夜勤体制を従来の3名から2名へ:人員配置の見直しが収益改善に寄与。

- 年間600万円以上の費用対効果:60床の施設で、サービスの導入コストを差し引いたうえで年間600万以上の費用(経費)削減を実現。

また、スタッフからは「睡眠状態が分かりやすくなった」「巡視が減って助かる」などの前向きな声が多く寄せられました。一方で、表示のタイムラグといった課題も浮上しています。

それでもICTの導入は、現場の負担軽減やご利用者の安心・安全、業務効率化に大きく貢献しています。今後、テクノロジーは介護現場でさらに重要な役割を果たしていくでしょう。

5. まとめ

人手不足や業務負担の増大といった介護現場の課題に対し、ICTは“人にしかできないケア”を支える有力な手段です。

パラマウントベッドは、「ときKANRI」や「眠りCONNECT」といったICTをご提供することで、業務支援だけでなく、介護現場の気づきや改善意識の向上を促し、質の高いケアの実現を後押しします。

持続可能な介護を目指して、今できることから一歩を踏み出してみませんか。